DAN KUP JEDO

KWON Gurt- & Prüfungsordnung

die Herkunft der Gurtfarben

Um {tip 1965 ::1965 das Jahr, als Taekwon-Do durch das fünfköpfige Good-Will-Tour Team im Regierungsauftrag international vorgestellt wurde. Großmeister Kwon, Jae-Hwa war Mitglied in diesem berühmten "Kukki-Team"}1965{/tip} gab es im Taekwon-Do nur vier Gürtelfarben: weiß, blau, rot (braun) und schwarz. Diese Farben spiegelten die südkoreanische Flagge und Aristokratie wieder. Um 1972 wurden die Schülerfarben schließlich um gelb und grün ergänzt. Die Graduierungs- beziehungsweise Gürtelsysteme der Kampfsportarten sind erst im 19. Jahrhundert entstanden und wurden erstmals vom Kanō Jigorō, dem Begründer des Judo eingeführt. Aber seit jeher zeigten sowohl in Asien als auch in Europa Kleider- und Gürtelfarben verschiedene Ränge in der höfischen Hierarchie an.

Funktionen des Gürtels

Das sichtbar zur Schautragen des Ranges ist nur vordergründig der Sinn der Gurte ("Ty") im Unterricht. Viel wichtiger ist der funktionelle, gesundheitliche Aspekt des Gurttragens: zwei fingerbreit unter dem Bauchnabel liegt der Körperschwerpunkt, in den asiatischen Quellen "Hara" (jap.) bzw. "Ha bog bu" genannt. Nach der Auffassung der Traditonellen Chinesischen Medizin (TCM) und vergleichbarer Lehren wird dort die Lebenskraft (Chi) erneuert und sozusagen gespeichert. An dieser Stelle und mit dem richtigem Druck gebunden, hilft der Gürtel dabei, den gesamten Körper blitzartig anzuspannen – um zum Beispiel einen Tritt gezielt auszuführen oder um einen Treffer „einzustecken“. Weiterhin erfüllt der straff gebundene Gurt eine Stützfunktion im Lendenwirbelbereich – ähnlich dem Kraftgürtel, den Gewichtheber zum Schutz vor Verletzungen tragen.

die Rolle der Gurte im Training

Die farbigen Gurte der Schüler geben einen Überblick über die zu erwartenden Fähigkeiten des einzelnen Schülers. Dies erleichtert auf Lehrgängen und im Training die Partnerzuweisung. Die Aufstellung beim Training wird nach Gürtelfarben geordnet vorgenommen: rechts vorne steht der höchstgraduierte, links hinten der niedrigste Grad.

Des Weiteren dienen die Gurtfarben als Motivation für den Schüler, fleissig zu bleiben um die nächste Stufe zu erreichen. Der begehrte Schwarzgurt lässt sich schließlich nur durch kontinuierliches Training über einen langen Zeitraum erreichen. Der Schüler beweist sich so in Tugenden wie Geduld, Durchhaltevermögen, Ausdauer und Selbstdisziplin.

die Gürtelprüfung

Um nun Stufe für Stufe weiterzukommen und den entsprechenden Gurt tragen zu dürfen, muss der Schüler das erforderliche Können in einer Gürtelprüfung präsentieren können. Bei Bestehen der Prüfung bestätigt eine Urkunde den Eintritt in die nächste Stufe.

Die Zeitabstände zwischen den einzelnen Prüfungen betragen je nach Stufe zwischen drei Monate und mehrere Jahre. Voraussetzung für die nächste Prüfung ist dabei immer ein regelmäßiges, wöchentliches Training. Um innerhalb der Meisterklassen neue Grade zu erhalten, ist man angehalten, jeweils mehrere Jahre regelmäßig zu trainieren.

Prüfungsordnung

die 15 Stufen des Lernens

Die Prüfungsordnung sieht 15 Graduierungen vor, die in drei Gruppen eingeteilt sind.

Das Gurtsystem ist unterteilt in KUP-Grade (die 10 Farbgurtstufen) und DAN-Grade (Schwarzgurtränge).

Die KUP-Grade werden von 10 bis 1 rückwärts nummeriert, die DAN-Grade vorwärts gezählt. Die Begründung für diese Zählweise kann unten im Abschnitt "BLACK BELT" nachgelesen werden.

Die ersten fünf Gurtstufen vom weißen bis zum grünen Gurt rechnet man noch zu den Anfängern.

Der ersten Gurt ist der Weißgurt (10. Kup). Er wird beim Eintritt in die Schule verliehen, der Lehrer gibt dem neuen Schüler damit einen "Vertrauensvorschuss". Mit der Prüfung zum weiß-gelben Gurt (9. Kup) bestätigt der Schüler schließlich das in ihn gesetzte Vertrauen.

Nach etwas über einem Jahr regelmäßigen Trainings steht man mit der Prüfung zum grün-blauen Gurt (5. KUP) an der Schwelle zu den Fortgeschrittenen. Auch hier gibt es bis zum rot-schwarzen Gurt (1. Kup) fünf Abstufungen.

Mindestens fünf Jahre aktive Trainingszeit sind die Regel für die Prüfung Schwarzgurt, dem I. DAN. Dieser stellt den Eintritt in die Meisterklasse dar, die ebenfalls in fünf Stufen bis zum V. DAN unterteilt ist.

Um mit dem 5. DAN die letzte Stufe technischen Könnens zu erreichen, muss man mindestens 25 Jahre aktiv trainiert haben. Das erreichen dieses Grades markiert den offiziellen Abschluß der Ausbildung unter dem seinem Lehrmeister. Diese letzte Prüfung markiert den Übergang zur Meisterschaft. Das Erlangen dieser Stufe verpflichtet den Inhabder, sein Können nach besten Wissen und gewsissen weiterzugeben und die Kunst fortzuentwickeln.

der Weißgurt

Die Farbe der Reinheit eines unbeschriebenen Blatts.

Wer mit dem Tae Kwon Do beginnt, erhält zusammen mit dem Anzug seinen ersten weißen Gurt.

Die Farbe weiß steht in diesem Zusammenhang für für den Anfang, die Reinheit.

weiß-gelb

KYEKPA

frontale Ferse oder seitlicher Tritt

Der Bruchtest wird üblicherweise in einer Bewegungskombination ausgeführt.

Die Kombination ist nicht festgeschrieben und ergibt sich in der Regel aus dem aktuellen Unterichtsprogramm.

Hier einige Beispiele aus vergangenen Prüfungen:

Beispielskombination 1

- X-stepping mit Seitwechsel

- Fersdrehschlag 360° mit links in links zurück

- das linke Bein mit einem rückseitig gekreuzten X-Step nach vorne bringen

- Bruchtest mit einem frontalen rechten Fersentritt (Ap pandae chagi, a.k.a "dragon´s tail")

Beispielskombination 2

Ausgangsstellung: Parallelstand (Blickrichtung N)

Der Bruchtest erfolgt entweder mit dem linken oder dem rechten Bein.

- Tiefblock links Richtung W

- ein Schritt nach vorne mit mittelhohem Fauststoß rechts Richtung W

- frontaler Fersentritt mit dem vorderen Bein (hier: rechts) Richtung N

- Mittelblock rechts Richtung O

- ein Schritt nach vorne mit mittelhohem Fauststoß links Richtung O

- frontaler Fersentritt mit dem vorderen Bein (hier: links) Richtung N

zurückkehren Ausgangsstellung: Parallelstand (Blickrichtung N)

HOSINSUL

I. Block und Konter

1. der Prüfling zeigt tiefen Block (hadan makki) gegen mittleren/tiefen Angriff (zB Fauststoß)

und kontert mit Fauststoß zur Körpermitte

2. der Prüfling zeigt mittleren Block (chungdan makki) gegen Fauststoß

und kontert mit Fauststoß zur Körpermitte

II. einfache Befreiungstechniken bei Griff des nach unten zeigenden Handgelenks

1. Angriff: gleichseitiger Griff des Handgelenks

schlagende Befreiung mit {tip Ausführungshinweis::Um die richtige Position für Abwehrschlag und Konter einzunehmen, ist es sehr wichtig, mit dem zum agierenden Arm gehörenden Bein einen Schritt nach vorne zu machen, wie es auch in Chon-Ji der Fall ist. Die Technik zielt auf einen der beiden unten dargestellten Punkte am sog. Median Nerv. Der eine Punkt liegt etwa zwei Finger breit über der Armbeuge, der andere zwei Finger breit darunter. Druck auf einen dieser Punkte verursacht Schmerz und Taubheitsgefühl im Unterarm und in der Hand. Der Griff des Angreifers ist so unproblematisch zu lösen.

Diese Übung muss auf beiden Seiten beherrscht werden,

der Trainingspartner greift beliebig mit links oder mit rechts an.

Methode: direkter Befreiungsschlag mit Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 in Chon-Ji

2. Angriff: diagonaler (gleichnamiger) Griff des Handgelenks inkl. Crossjab

Ausweichen und Schützen mit Bewegungsprinzip Mittelblock und Faustkonter.

Diese Übung muss auf beiden Seiten beherrscht werden,

der Trainingspartner greift beliebig mit links oder mit rechts an.

Methode: ausweichender Befreiungsschlag mit Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 in Chon-Ji

der Gelbgurt

KYEKPA

Fersdrehschlag (Pandaetollyochagi)

Der Bruchtest wird üblicherweise in einer Bewegungskombination ausgeführt.

Die Kombination ist nicht festgeschrieben und ergibt sich in der Regel aus dem aktuellen Unterichtsprogramm.

HOSINSUL

I. Block und Konter

Angriff: Gerade zum Kopf

Der Angriff erfolgt von der Seite, der Gegner steht im 90° Winkel.

Abwehr mit Hochreißen der offenen Hände im Handkantenschutzblock Prinzip zur Abwehr,

gefolgt von Greifen (Fixieren) des Gegners am Oberarm oder der Schulter mit der vorderen Hand.

Die Konter dann mit der hinteren, hohen Faust inkl. Einfallschritt.

Methode: Schutzblock und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 1-2 bzw. 3-4 in Dan-Gun

II. Befreiungstechnik

Angriff: doppelter Würgegriff von vorne, bzw. Griff ans Revers

Abwehr mit Bewegungsprinzip eines Tiefblocks.

Schlag auf den Median-Nevendruckpunkt oberhalb der Armbeuge, ggf. unterstützt durch die andere Hand.

Dadurch löst sich der Griff und der Angreifer wird über das Abwinkeln seiner Arme herangezogen.

Sodann wird mit Bewegungsprinzip Hochblock ein Schlag gegen Kinn/ Nase ausgeführt.

Hinweis: bei einem besonders starken/ resistenten empfiehlt sich ein vorheriger umgedrehter, kurzer Fauststoß.

Methode: Befreiungsschlag mit Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 13-14 in Dan-Gun

gelb-grün

KYEKPA

ein anspruchsvolle Technikfolge

Beim zweiten Gelbgurt werden üblicherweise zwei Bruchtests unmittelbar hintereinander ausgeführt.

Die Kombination ist nicht festgeschrieben und wird in der Prüfung festgelegt.

Hier einige Beispiele aus vergangenen Prüfungen:

Beispielsbruchtest 1

1. vertikaler Auswärtskick aus der 360° Rückwärtsdrehung (r).

2. vertikaler Einwärtstritt mit 360° Vorwärtsdrehung (r).

3. gerader Beinschwung nach oben (r), wieder in die Ausgangsstellung zurückziehen,

das vordere Bein gleitet beim Absetzen nach hinten nach.

4. seitlicher Beinschwung (r), das Bein wird kontrolliert auf das Brett aufgesetzt.

5. mit dem rechten Bein wird ein gesprungener seitlicher Tritt als Bruchtest ausgeführt

6. ohne Abzusetzen wird mit demselben Bein ein Abwärtstritt mit der Ferse im Sprung durchgeführt.

Beispielsbruchtest 2

Ausgangsstellung:

Sudo | {tip eingedrehter Hinterbeinstand::Ausgangsstellung für Kombinationen}Tora Ditbal Sogi{/tip} (rechts zurück, Blickrichtung C)

- rechts zurück in Kampfstellung - Fauststoß mit dem hinteren Arm (hugul paro chirugi)

- Yop chagi mit dem vorderen (linken) Bein, Bein danach wieder vorne absetzen in Kampfstellung.

- zweimal Faust (hinterer und vorderer Arm)

- Yop chagi mit rechts, einmal durchdrehen, man kommt wieder in rechts zurück Kampfstellung zum stehen.

- dreimal Faustoß (hinterer - vorderer - hinterer Arm)

- seitlicher Tritt (mit dem hinteren, rechten Bein)

- ohne vorheriges Absetzen sofort in Fersdrehschlag mit dem linken Bein

HOSINSUL

Block und Konter

1. Angriff: Gerade zum Kopf

der Angreifer steht seitlich vom Verteidiger (90°).

Abwehr mit hohem Elleblock nach außen (Vordere Hand),

gefolgt von schnellem mittelhohem Fauststoß (hintere Hand) als Konter

Methode: Schutzblock und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 1&2 bzw. 3&4, 9&10, 11&12 in To-San

2. Angriff: Heranstürmender Angreifer, evtl. mit Ansatz zum beidhändigen Würgegriff

Initiativ-Abwehr mit hohem Keilblock,

gefolgt von schnellem frontalen Tritt od. Kniestoß und doppeltem Fauststoß

Methode: Schutzblock und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 13-16 bzw. 17-20 in To-San

der Grüngurt

Der grüne Gurt steht für den Sproß, die dem bestellten Boden entspringt und Richtung Sonne zur Pflanze heranwächst. In dieser Phase erweitert man sein technisches Repertoire erheblich.

KYEKPA

2 Bruchtests

die angemessen schweren Bruchtest werden aus einer Kombination heraus ausgeführt.

Oft geprüfte Techniken waren in der Vergangenheit

Sprung Frontkick (Tymio Apchagi)

Sprung Fersdrehschlag (Tymio Pandae)

Variationen des runden Tritts (Tollyo Chagi)

Hier ein Beispiel aus vergangenen Prüfungen:

Ausgangsstellung:

{tip ::Handkante}Sudo{/tip} | {tip eingedrehter Hinterbeinstand::Ausgangsstellung für Kombinationen}Tora Ditbal Sogi{/tip} (rechts zurück, Blickrichtung N)

- {tip ::runder Tritt mit dem Fußballen}einbeinig abgesprungener Tollyochagi{/tip} mit dem hinteren Bein (hier: rechts) Richtung NO

- {tip Fersendrehschlag::der Tritt erfolgt aus einer 180° Rückwärtsdrehung}Pandaetollyochagi{/tip} mit dem selben Bein (hier: rechts) Richtung NW

aus einer Sprungbewegung, direkt aus Bewegung 5 heraus (ohne vorheriges Absetzen)

HOSINSUL

I. Block und Konter

1. Angriff: Gerader Fauststoß zum Kopf

Nachdem der Fauststoß des Angreifers mit Zwillingsblock vereitelt wird, sofort mit der vorderen Hand am

am Revers greifen und mit der einwärtigen Handkante zum Hals des Angreifers (sudo anuro taerigi) schlagen als Konter.

Methode: Schutzblock und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 1-3, bzw. 4-6, 13-15, 16-18 in Won-Hyo

2. Angriff: Gerader (rechter) Fauststoß zum Kopf

der Angriff wird von innen pariert, indem man bereits in einem Schritt nach vorne mit der einwärtigen Ausholbewegung des "sudo taebi makki" blockt und mit der eigentlichen Blockbewegung eine Konter gegen den Hals des Angreifers ausführt (beides rechts).

Methode: Block mittels Ausholbewegung, Konter mittels eigentlichem Block

Ansatzpunkt: Bewegung 10 in Won-Hyo

3. Angriff: rechter Ap cha-pusigi/ Ap miro chagi

die Ausholbewegung des Kreisblocks (tollimyo makki) fängt das Bein mit dem Unterarmen,

der Block wirft den Angreifer rotierend nach außen ab, die Konter folgt mit Apchagi und Fauststoß in die Rückenpartie des Angreifers

Methode: fangender Block und Konter

Ansatzpunkt: Bewegungen 19-21 in Won-Hyo

II. Befreiungstechnik

1. Angriff: der Angreifer fasst den vorderen Arm des Zwillingsblocks am Handgelenk

der Verteidiger schlägt gegen die Unterseite des gegnerischen Armes

und befreit sich so aus dem Griff. Es folgt der seitlichen Fauststoß in die kurzen Rippen als Konter.

Methode: Befreiungsschlag und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 1-3, bzw. 4-6, 13-15, 16-18 in Won-Hyo

2. Angriff: Festhalten am Revers

(Übung für Fortgeschrittene, nicht im 6. KUP Prüfungsprogramm)

Z-Hebel aus dem Bewegungsprinzip "sudo anuro taerigi",

vgl. "Kote Mawashi" im Aikido

Methode: Befreiungshebel als Kontrolltechnik

Ansatzpunkt: Bewegung 2, 4, 14, 17 in Won-Hyo

III. Angriffstechnik

die Ausholbewegung des seitlichen Tritts hin zur Beugehaltung (goburyo A) wird als Fußfegebewegung vor dem eigentlichen Yop Chagi verwendet, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Methode: Trittansatz als Fegetechnik

Ansatzpunkt: Bewegung 25 in Won-Hyo

TAERYON

grün-blau

KYEKPA

Schlüsseltechnik: gesprungener Frontkick, gesprungener Fersdrehschlag

der Bruchtest wird in der Regel aus einer Vorbewegung heraus ausgeführt.

Hier einige Beispiele aus vergangenen Prüfungen:

Bruchtestkombination "flying steps"

Ausgangsstellung:

{tip ::Handkante}Sudo{/tip} | {tip eingedrehter Hinterbeinstand::Ausgangsstellung für Kombinationen}Tora Ditbal Sogi{/tip} (rechts zurück, Blickrichtung N)

- Sudo nach rechts mit rechts, das vordere Bein (hier: rechts) ist angehoben | Richtung O

- im fliegenden Wechselschritt {tip ::gesprungener Aufwärtstritt}Tymio Apchagi{/tip} mit dem vorderen Bein (hier rechts) Richtung O

- Sudo hintenherum mit links, das vordere Bein (hier: links) ist angehoben | Richtung S

- im fliegenden Wechselschritt {tip ::gesprungener Aufwärtstritt}Tymio Apchagi{/tip} mit dem vorderen Bein (hier links) Richtung S

- Sudo nach rechts mit rechts, das vordere Bein (hier: rechts) ist angehoben | Richtung W

- im fliegenden Wechselschritt {tip ::gesprungener Aufwärtstritt}Tymio Apchagi{/tip} mit dem vorderen Bein (hier rechts) Richtung W

- Sudo hintenherum mit links, das vordere Bein (hier: links) ist angehoben | Richtung N

- im fliegenden Wechselschritt {tip ::gesprungener Aufwärtstritt}Tymio Apchagi{/tip} mit dem vorderen Bein (hier links) Richtung N

- {tip gesprungener Fersendrehschlag::der Tritt erfolgt aus einer 180° Rückwärtsdrehung nach beidbeinigem Absprung}Tymio Pandaetollyochagi{/tip} mit dem hinteren Bein (hier: rechts) Richtung N

danach Seitwechsel und Wiederholung der Kombination auf der anderen Seite

Anmerkungen:

der Prüfling darf wählen, mit welcher Seite er das Brett zerschlägt

**fliegender Wechsel, immer ein Bein in der Luft

alternative Bruchtestkombo (für Gold-Standard)

Bruchtest 1:

1. Kumgang makgi {gleichzeitiger tiefer (L) und hoher (R) Block} im kurzen Schritt

2. Einwärtsblock mit links (anuro makki), Schritt bleibt

3. Handinnenkante mit links aus der Vollkreisbewegung, Schritt bleibt

4. Sprungfersdrehschlag (Kyekpa) mit rechts

Bruchtest 2:

dreifacher Apchagi im Sprung (Bicycle kick), letzte Technik Bruchtest

HOSINSUL

I. Block und Konter

Angriff: Gerader Fauststoß oder Kopfhaken

die Position des Angreifers ist näher als in der Hosinsul-I zum Gelbgurt - "Sudo Taebi Makki":

mit einem Kolchyo makgi (Hakenblock) wird der Fauststoß am Oberarm/ in der Armbeuge pariert

der zweite Hakenblock wird als Schlagbewegung gegen den Hals des Angreifers ausgeführt.

Zuletzt folgt ein Fauststoß zur Körpermitte.

Methode: Schutzblock und Konterschläge

Ansatzpunkt: Bewegungen 15-17, bzw. 18-20 in Yul-Gok

II. Befreiungstechnik

Angriff: der Angreifer "umklammert" von hinten

gegen die Umklammerung von hinten löst sich der Verteidiger mit einem abrupten Fallenlassen in Kima Sogi

und einem Hochreissen eines Armes, in Vorbereitung der Konterbewegung zweier rückwärtiger Ellbogenstöße.*

An diesem Punkt wird auf die Gegenzugbewegung des Fauststoßes ("reaction arm", jap. "Hiki-Te") abgestellt,

das an diesem Punkt des Lernens thematisiert wird.

Methode: Befreiungsbewegung und Konter

Ansatzpunkt: Bewegungen 1-3, bzw. 4-6 in Yul-Gok

*Anmerkung:

thematisch passt die Verwendung der ersten Technik als Befreiungs- also

Verteidigungstechnik gut in das Konzept der Yul-Gok Hyong, die ja wie die Kata des jap. Karate üblicherweise

mit einer Verteidigungsbewegung beginnen.

(vgl. das Prinzip von Gichin Funakoshi "Karate ni sente nashi" = "There is no first attack in karate")

(einzige wirkliche Ausnahme: die 15. Hyong "Ul-Ji" beginnt mit einem

weiten Doppeltenschlag nach links und rechts als erste Bewegung,

was der Geschichte des Namensgebers der Hyong geschuldet ist)

III. Angriffstechnik

1. Technik: Palkup Ap Taerigi (frontaler Ellbogenschlag mit Gegenzug)

mit der linken Hand wird der Gegner am Hinterkopf gegriffen und in einen

frontalen (waagrechten) Ellbogenschlag hineingezogen.

Methode: initiativer Angriff

Ansatzpunkt: Bewegungen 24 bzw. 27 in Yul-Gok

2. Technik: Tu Palmok Makki (doppelter Unterarm)

der Bewegungsprinzip "Tu Palmok Makki" wird nach entsprechender Vorbewegung verwendet

(aus der Drehung oder aus dem Stepschritt, vgl. Yul-Gok Hyong),

um einen Gegner wegzustoßen ("Bodycheck").**

Methode: "Bodycheck"

Ansatzpunkt: Bewegungen 37 bzw. 38 in Yul-Gok

**Anmerkung:

thematisch passt die Verwendung der eigentlichen Blocktechnik als

Offensiv- bzw Kontertechnik optimal in das Konzept der Hyong,

da die letzte Technik den (imaginären) Kampf ja beenden soll.

TAERYON

der Blaugurt

Die Pflanze wächst in den Himmel.

Der blaue Gürtel steht für den Himmel und somit sinnbildlich für eine Grenze. Der Schüler muss nun zeigen, dass er in der Lage ist, Höheres anzustreben und auch zu erreichen. Blau deutet auf die Farbe und Weite des Himmels hin und deutet an, daß neben der körperlichen auch eine geistige Entwicklung (Horizonterweiterung) stattgefunden hat, die letztendlich auch zu Höherem befähigt. Im Prüfungsprogramm werden für das Erlangen dieser Stufe zwei 360° Sprünge als Bruchtest verlangt, der Übende zeigt, dass er die Lufthoheit im Taekwon-Do gewonnen hat.

KYEKPA

Herr der Lüfte.

Die Bruchtests sind der 360° Sprung Rundkick (Tollyochagi) und der 360° Sprung Fersdrehschlag.

Beispielhafte Kombination:

Bruchtest aus der 5. Kombination der K19 Techniken

1. mittelhoher Fauststoß mit dem rechten, hinteren Arm in der Gangstellung.

2. den rechten Ellbogen als Befreiungsbewegung nach innen-vorne reissen, Stellung bleibt.

3. das rechte Bein setzt nach rechts um in den Reitersitz, gleichzeitig erfolgt ein Winkelfauststoß mit links

(Körperdrehung um 90° nach rechts).

4a/b. der Ellbogen reisst in einer Befreiungsbewegung nach rechts aus.

Dieser Bewegungsimpuls leitet eine halbe Drehung im Uhrzeigersinn ein, an deren Ende ein Schlag mit der rechten Handkante erfolgt.

5. Fauststoß mit dem linken, hinteren Arm,

6. 360° Sprungfersdrehschlag (rechts)

Beispielhafte Kombinationen aus vergangenen Prüfungen:

Bruchtest aus der 15. Kombination der K19 Techniken

Anmerkung:

Blickrichtung vorne (N) und hinten (S) beachten

1. Schritt nach vorne mit rechter Handkante in den rechtsgericheten langen Schritt (N)

2. Schritt nach vorne mit Umdrehen gegen den Uhrzeigersinn und Handkante (links) in den rechtsgerichteten langen Schritt (S)

3. Schrittstellung bleibt, Schlag mit der rechten Handinnenkante (S)

4. runder Tritt mit dem vorderen rechten Bein (S)

5. 360° Sprung Tollyochagi mit rechts (S) [Tymio Tora Tollyochagi]

HOSINSUL

I. Block und Konter

1. Angriff: Gerader Fauststoß

Handkanten-Schutzblock, die vordere Hand greift am Revers und fixiert den Angreifer,

der hintere Ellbogen schlägt nach oben gegen das Kinn.

Methode: Schutzblock und Konter

Ansatzpunkt: Bewegungen 7-8, bzw. 9-10 in Chun-Gun

Übungstechnik für Meistergrade (nicht in 4. KUP PO)

Angriff: Gerader Fauststoß

Block mit Kampfstellung von der Außenseite,

Bewegungsprinzip des "nullo makki" (Handballendruckblock)

als "Hiji-Maki-Komi" (Armhebel mit Innenrotation, Aikido)

Methode: Schutzblock und Konterhebel

Ansatzpunkt: Bewegungen 26-27, bzw. 28-29 in Chun-Gun

II. Befreiungstechnik

1. Angriff: seitengleicher Griff des Handgelenks

Die Hand des gegriffenen Arms windet sich kreisförmig nach oben/außen

und umfasst dabei das Handgelenk des Angreifers.

Mit der anderen Hand wird im Bewegungsprinzip des "Schaufelblocks" (Changkwon Ollyo Makki)

ein Ellbogenstreckhebel angesetzt, der zur Luxation des Ellbogengelenks führt.

Die Rückzugbewegung der gegriffenen Hand unterstützt den Hebel,

indem der Angreiferarm unter dem Zug gestreckt wird.

Methode: den Handgelenksgriff umkehren und Konterhebel ansetzen.

Ansatzpunkt: Bewegung 3, bzw. 6 in Chun-Gun

2. Angriff: seitengleicher Griff des Handgelenks

der gegriffene Arm wird nach innen eindehend weggerissen (anuro baegi),

als Konter erfolgt ein hoher Fauststoß mit der Faust des anderen Arm.

Methode: Ausreissen und Konter

Ansatzpunkt: Bewegung 16, bzw. 19 in Chun-Gun

3. Angriff: doppelter Würgegriff von vorne, bzw. Griff ans Revers

Ansatz ist der große Scherblock, Befreiungsschlag durch Zuziehen der Schere, Endtechnik ist Yok-Sudo.

Beim Zuziehen der Schere schlägt der von oben kommende Hand als Hammerfaust gegen den Median-Nerv

oberhalb der Armbeuge (vgl. PO 9. KUP). Beim einem sehr starken Angreifer ist ein umgekehrter Fauststoß (tyjinbo chirugi)

mit dem unteren Arm erforderlich, um die Kraft aus dem Wügregriff zu nehmen.

Methode: Aufsprengen des Würgegriffs und Kontertechnik

Ansatzpunkt: Bewegung 1-2, bzw. 7-8 der Bruchtestkombination

III. Angriffstechnik

Technik: einarmiger Würgegriff mit dem Unterarm von seitlich/hinten,

wegschubsen mit beiden Händen im Bewegungsprinzip Winkelfaust und U-Block (Giokja Chirugi und Momdungi Makki)

Methode: initiativer Angriff

Ansatzpunkt: Bewegungen 30-31 in Chun-Gun

TAERYON

blau-rot

KYEKPA

Schlüsseltechiken:

Piturochagi (gewundener Tritt)

gesprungener seitlicher Tritt über ein Hindernis.

HOSINSUL

TAERYON

der Rotgurt

Farbe der Sonne. Achtung, Vorsicht!

Der rote Gürtel repräsentiert die Sonne, von der schon eine große Kraft ausgeht, dient dem Schüler aber auch als Signal. Er steht nun kurz davor, Meister zu werden, und wird angehalten, sich noch intensiver und ausdauernder mit der Kampfkunst zu beschäftigen. Die Signalfarbe Rot bedeutet "Achtung", hier entsteht etwas Bedeutendes. Der Träger dieser Farbe hält den höchsten Schülergrad.

KYEKPA

3. Hyong nach vorne,

Techniken 10 und 24 als Bruchtest*

*Technik 9/10: Sprung aus der 360° Rückwärtsdrehung mit Block-Faustkombination.

Der Fauststoß Bruchtest erfolgt zeitgleich mit der Landung.

*Technik 24: Bruchtest Handkante aus einem Sprung mit 180° Rückwärtsdrehung.

Bruchtest 1

1. umgedrehter Fauststoß mit rechts

2. runder Fauststoß mit links

3. Faustrückenschlag rechts aus der Rückwärtsdrehung mit Gleiten

4. umgedrehter Fingerstich mit links nach unten

5. Doppelblock (vordere rechte Hand Tiefblock, hintere Hand Auswärtsblock mit der Elle)

6. Einwärtskick mit links in die rechte Handfläche

7. Einwärtsblock mit der Elle (links)

8. gesprungener rückwärtiger Seitkick (tymio tora Yopchagi) als Bruchtest

Bruchtest 2

Vorbewegung:

4-Seiten-Sudotechnik, gefolgt von rechts Faust-Apchagi-Yoksudo Seitwechsel,

4-Seiten-Sudotechnik revers, gefolgt von 360° Fersdrehschlag mit links als Seitwechsel,

4-Seiten-Sudotechnik, gefolgt von links Faust-Apchagi-Yoksudo Seitwechsel,

4-Seiten-Sudotechnik revers

Bruchtest: 540° Sprung Fersdrehschlag mit rechts

HOSINSUL

TAERYON

rot-schwarz

KYEKPA

Bruchtestkombination 1 (Hand)

4- Seiten-Sudo Technik auf beiden Seiten

mit den 4 Grundblocktechniken (hadan, chungdan, sangdan, sudotaebi),

am Ende doppelter Unterarmblock mit vorderer und hinterer Faust, Apchagi, Yoksudo Wechsel

(17 x 2 Bewegungen)

4- Seiten-Sudo Technik auf beiden Seiten (vgl. Kombination 7 aus K19)

mit den 4 Grundschlagtechniken (anuro sudo, pakkuro sudo, yoksudo, bituro yoksudo),

am Ende hintere Faust, Ap, Yokusudo Wechsel

(15 x 2 Bewegungen)

Die 4 Handbruchtests mit den Grundschlagtechniken werden auf einer der beiden Seite ausgeführt.

Bruchtestkombination 2

Sparringpattern 1-3, am Ende 360° Sprungferse in der Gegenrichtung (unnatural)

Bruchtestkombination 3

die 4-Seite-Sudotechnik in einem Sprung, dann als Bruchtest wahlweise

Dreifachkick im Sprung: Apchagi (r) - Apchagi (l) - Tollyochagi (r) als Bruchtest

oder 540° gesprungener Tollyochagi

HOSINSUL

TAERYON

Mit dem Erreichen des Schwarzgurtes endet die Ausbildung nicht - sie hat gerade erst richtig begonnen! Was nun zählt, ist die Bereitschaft, sich selbst beständig verbessern zu wollen!

Beim 1. Dan angekommen hat man sich bereits einiges an Wissen und Können angeeignet und das technische Fundament geschaffen für die erfolgreiche Weiterarbeit.

Das ist übrigens auch der Grund, warum man die Farbgurtstufen (KUP) rückwärts zählt, also von 10-1, wie einen Countdown zum Schwarzgurt. Die Schwarzgurtstufen zählt man dann wieder regulär, also aufsteigend von 1-5.

Man kann also überspritzt sagen: erst mit dem Schwarzgurt geht es richtig los!

Mit der Prüfung zum Schwarzgurt eröffnet sich schließlich ein langer Weg zu wahrer Meisterschaft. Schwarz ist die Farbe der Meister und im Training diesen vorbehalten. Schwarz als Symbol für das Weltall vereinigt alle anderen Farben in sich und ist somit die stärkste von allen. Schwarz symbolisiert die Autorität, das Wissen und die Erfahrung der Meistergrade. Nach außen hin ist der DAN-Grad nicht am Gürtel erkennbar, er muss durch das Verhalten und Wissen seines Trägers sichtbar werden.

Die Träger des 1. bis 4. DAN werden Kyosah-Nim genannt, was sich als "Trainer" oder "Coach" übersetzen lässt.

Schwarzgurte mit 1. bis 3. DAN gelten als Meisterschüler. Sie sollen Schritt für Schritt auch an die Kunst des Lehrens herangeführt werden. Im Training übernehmen sie Aufgaben und stehen Anfänger für Fragen zur Verfügung. Ein Meisterschüler lernt die Aufgaben und Sichtweise eines Meisters kennen und die damit verbundenen Pflichten.

Mit dem 4. DAN hat man üblicherweise alle Kenntnisse erreicht, die für das Lehren erforderlich sind.

Träger des 5. DAN und höher werden mit dem Titel Sabum-Nim bezeichnet. Dieser Begriff lässt sich am ehesten als "Vorbildlicher Lehrer" übersetzen. Hierzulande wird für diese Stufe auch die Bezeichnung "Meister" oder gar "Großmeister" verwendet. Ein Sabum-Nim leitet üblicherweise eine Schule und unterrichtet täglich.

der Meisterschüler

HYONG

Gwang-Gae Hyong

1. Prüfungsform

Diese Form steht symbolisch

für die Erweiterung des Wissens

Po-Eun Hyong

2. Prüfungsform

Diese Form steht symbolisch

für die Loyalität zur Schule

Gae-Baek Hyong

Demonstrationsform

Diese Form zeigt die Dynamik

Kraft und Athletik des Prüflings

TAERYON

geübter Meisterschüler

KYEKPA

Bruchtest 1

Grundprinzip 4- Seiten-Sudotechnik

die ersten beiden Sudotechiken im Sprung.

die zweiten beiden Sudotechniken im Sprung.

Doppelsprung Apchagi (vorderes Bein, dann hinteres Bein) als Bruchtest

Bruchtestserie 2

Grundprinzip 4-Seiten-Sudotechnik revers

die ersten beiden Sudotechiken im Sprung (wenn verlangt: die zweite Sudo schlägt den Bruchtest)

die zweiten beiden Sudotechniken im Sprung (wenn verlangt: erste Sudo schlägt den Bruchtest)

Sprung Fersdrehschlag.

Bruchtestkombination 3

Anmerkung: diese Kombination leitet sich aus der 14. Kombination der K19-Techniken ab.

Bewegungen 1-28 entsprechen der ersten Seite der 14. K-19 Kombination,

aus der gewechselten Auslage (links zurück) folgt:

29. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

30. 360° einwärtigeRückwärtsdrehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei das vordere (rechte) Bein angehoben wird

31. nach dem Drehung absetzen in rechts zurück, Handkantenschlag (mit rechts) als Bruchtest

32. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

33. 360° einwärtige Rückwärtsdrehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei das vordere (rechte) Bein angehoben wird

34. nach dem Drehung absetzen in rechts zurück, Handinnenkantenschlag (mit rechts) als Bruchtest

35. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

36. 360° einwärtige Rückwärtsdrehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei das vordere (rechte) Bein angehoben wird

37. nach dem Drehung absetzen in rechts zurück, Fauststoß (mit rechts) als Bruchtest

38. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

39. 360° einwärtige Rückwärtsdrehung gegen den Uhrzeigersinn, wobei das vordere (rechte) Bein angehoben wird, am Drehungsende frontale Ferse (mit rechts) als Bruchtest

41. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

42. 360° einwärtige Rückwärtsdrehung im Sprung gegen den Uhrzeigersinn, wobei das vordere (rechte) Bein angehoben wird, am Drehungsende 360° Sprung Rundkick (mit rechts) als Bruchtest

41. kurze Auswärtsbewegung mit dem gestreckten vorderen Sudo-Arm (links)

42. 180° einwärtige Rückwärtsdrehung, hinten absetzen in rechts zurück Sudo.

43. 540° Sprung Apchagi (mit rechts) als Bruchtest

Gibon

Kombination 1-8 der K19 in unmittelbarer Folge.

Die Kombinationen 2 und 5 werden dabei nur auf einer Seite gezeigt.

der erfahrene Meister

Experte der Kampfkunst

KYEKPA

Kombination Handbruchtest (3 Bt, 4 Bretter)

Anmerkung: alle drei Handtechniken werden als Bruchtest gezeigt in Folge,

der Prüfling wählt eine Technik davon aus, die er auf zwei Bretter ausführt.

1. umgedrehter Fauststoß mit rechts

2. runder Fauststoß mit links

3. Faustrückenschlag aus der Rückwärtsdrehung

Kombination Fußbruchtest (5 Bt, 6 Bretter)

Anmerkung: alle fünf Beintechniken aus 2.-4. werden als Bruchtest gezeigt,

der Prüfling wählt eine Technik davon aus, die er auf zwei Bretter ausführt.

1. Hoher Einwärtstritt mit ganzer Körperdrehung, mit dem Absetzen des Beines folgt ein linker Schlag mit der Handinnenkante.

2. hoher runder Tritt mit dem linken Fuß

3. 3-fach Tritt mit dem rechten Bein in aufsteigender Höhe

4. nach dem letzten Kick aus 3. bleibt das Knie angehoben,

es folgt ein 360° Sprungfersdrehschlag aus dieser Position

GIBON

Kombinationsfolge 1-18-4-6-11-5-8-3-19/19-12 der K19 in unmittelbarer Folge.

Mit Ausnahme der Kombination 19 werden alle Kombinationen jeweils nur auf einer Seite ausgeführt.

Das Ergebnis sind 96 Einzelbewegungen pro Seite.

ein vorbildhafter Meister

Mit dem 5. DAN ist die Ausbildung im traditionellen Taekwon-Do vollständig durchlaufen. Alle technischen und geistigen Fähigkeiten des Taekwon-Do sind beim Träger dieser Stufe umfänglich vorhanden. Charakterlich soll er als Vorbild im Sinne der Kampfkunst gelten.

Der 5. DAN ist üblicherweise ein täglich unterrichtender Lehrer der Kampfkunst, der Schüler erfolgreich zum Schwarzgurt führen und und auch darüber hinaus ausbilden kann. Der Titel eines 5. DAN lautet Sabeom (사범), das man am besten mit "Lehrmeister" oder "vorbildlicher Lehrer" übersetzen kann. Voraussetzung für die Prüfung zu noch höheren DAN-Graden ist eine besondere Bewährung als Lehrer und Verdienste im Repräsentieren und Verbreiten dieser Kampfkunst.

höhere DAN-Grade

Wie im obigen Abschitt ausgeführt, ist mit dem V. DAN ist die technische Ausbildung im traditionellen Taekwon-Do vollständig durchlaufen. Es existieren jedoch noch DAN Graduierung über den V. DAN hinaus.

Diese setzen keine technische Steigerung mehr im klassischen Sinne voraus und haben eher den Charakter einer Verleihungszeremonie. Eine formelle Prüfung findet jedoch trotzdem statt. Der Anwärter auf den hohen DAN-Grad zeigt sein Können im Rahmen seiner Schüler.

Das Erlangen dieser Graduierungen setzt neben einer angemessenen Wartezeit und repräsentativer Leistung aber ein besonderes Engagement im Taekwon-Do voraus. Dazu gehören insbesondere überregionale oder internationale Lehrtätigkeit oder sonstige besondere Verdienste um die Verbreitung der Taekwon-Do Kampfkunst. Diese sehr hohen DAN-Grade werden in großen Verbänden auch genutzt, um eine funktionelle Hierarchie unter den Meistern herzustellen.

Im Lehrsystem von Systemgroßmeister Kwon, Jae-Hwa war der 7. DAN die höchste Graduierung dieser Art. Kwon, Jae-Hwa akzeptierte nahm nach Erreichen des 7. DAN im Jahre 1973 keine höhere Graduierung mehr an.

Da er mehr an der Entwicklung seiner eigene Stilrichtung interessiert war, lehnte er wiederholt Angebote der damals neu gegründeten Weltverbänden für einen 8. und 9. DAN ab. Er wollte sich keinem dieser Verbände durch den Erhalt einer höheren Graduierung unterwerfen, da er sich mit der sportlichen und politischen Ausrichtung dieser Verbände nicht identifizieren konnte.

Zahlensymbolik

die Zahl 9

Innerhalb der Taekwon-Do Weltverbände ITF und WTF ist er höchste Grad, den es durch Prüfung zu erreichen gilt, der 9. DAN. Dahinter verbirgt sich eine besondere Zahlensymbolik. Die Zahl 9 nicht nur die höchste einstellige Zahl, sie ist auch das Ergebnis von 3 x 3.

So unterteilen die Weltverbände ITF und WT(F) in eine erste Ebene der Meisterschüler mit 1.-3. DAN, die 4., 5. und 6. DAN gelten als Lehrergrade und der 7. bis 9. DAN zeichnet die Riege der Großmeister aus (in Entsprechung einer Professur).

In Korea ist die 3 eine besondere Glückszahl, die Zahl 9 steht dabei für dreifaches Glück. Auch in Europa kennt man die 3 als besondere Zahl, "aller guten Dinge sind 3".

in der Bibel die die 3 die Zahl Gottes.

Eine weitere Symbolik liegt im chinesische Schriftzeichen für "König" (Wang) versteckt. Dieses besteht aus drei übereinander liegenden horizontalen Linien, die in der Mitte mit einer senkrechten verbunden sind. Die Linien stehen dabei symbolisch für Himmel (= "Chon", obere Linie), Mensch (= "In", mittlere Linie) und Erde (= "Ji", untere Linie).

Die senkrechte Linie ist der König, der die drei Elemente eint (der "himmlische Herrscher").

"It is also interesting to note that when the numeral 9 is multiplied by any other single digit number and the resultant figures are added together, the answer always equals 9, i.e. 9x1=9; 9x2=18, 1+8=9 and so on up to 9x9=81, 8+1=9. Since this is only single digit number having this property, it again points to the number 9 as being the most positive of figures.

10 - die vollkommene Zahl

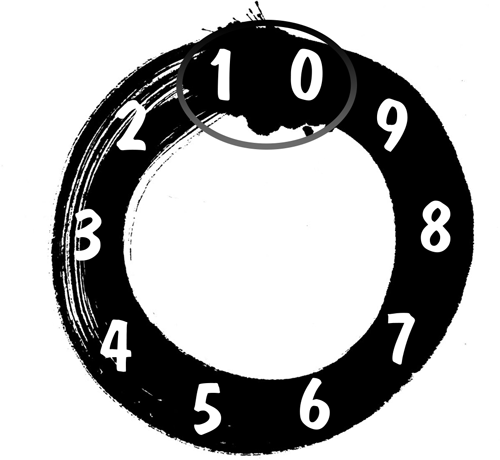

Alle Zahlen, die nach der Zahl 9 kommen, sind aus den Zahlen von 0 bis 9 zusammengesetzt. Bildet man einen Kreis aus allen einstelligen Zahlen, so ist die Eins die erste und die Null die letzte Zahl. Durch die Verknüpfung der ersten (1: "Han") mit der letzten Zahl (0: "Ol"), entsteht die "10" und der Kreis schließt sich. Das Symbol des Kreises ("Enzo") ist in Asien das Symbol der Vollkommenheit. Da die "10" den Zahlenkreis schließt, gilt sie als vollkommene Zahl.

Der 10. Dan steht in den Kampfkünsten für die Vollkommenheit in Technik, Wissen und Charakter. Dieser Grad wird in den großen Dachorganisationen zumeist erst posthum verliehen, sehr selten aber auch schon zu Lebzeiten bei besonders verdienten Ausnahmepersönlichkeiten. Im Weltverband des olympischen Taekwon-Do (WTF) wird dieser Titel dem jeweils amtierenden obersten Präsidenten angeboten, um seine besondere Stellung zu untermauern. Die meisten Amtsinhaber lehnen dieses Angebot jedoch in aller Bescheidenheit ab mit dem Hinweis darauf, dass es schließlich immer jemanden gibt, der noch besser ist. Die Ablehnung dieses Titels zu Lebzeiten ist voll und ganz im Sinne der Taekwon-Do Tugenden. Gerade die Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit zeigt die wahre Größe eines obersten Amtsträgers.